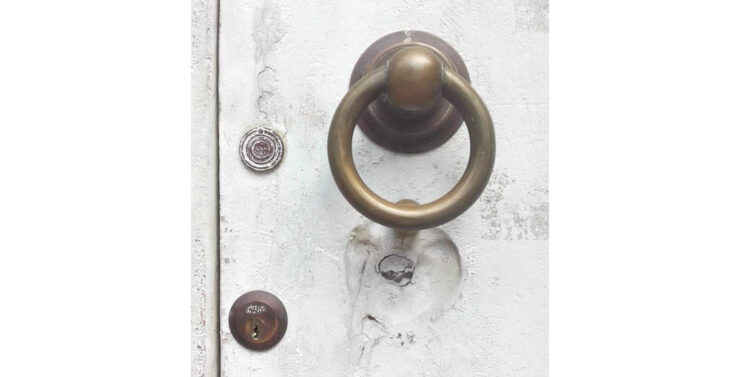

“Toc toc”, c’è ancora il battacchio con anello di bronzo oltre al campanello elettrico, sul portone di casa dei miei cugini Franca e Pasquale. Sono andato a fargli visita a Dasà, antico borgo della Magna Grecia calabra che nel 1907 vide nascere mio padre: il paese in provincia di Vibo Valentia, dove, quando ero bambino, ero solito trascorrere una parte delle vacanze estive.

Per arrivarci, allora, viaggiavamo in treno da Roma fino a Pizzo Calabro sui sedili di legno di uno scompartimento di terza classe. Arrivati alla stazione, venivano ad aiutarci per portare i bagagli dei facchini scalzi, detti “scazuni duu Pizzu”.

Di lì, stipati in una vecchia Fiat Balilla da noleggio con autista, percorrevamo i circa 40 chilometri di una polverosa strada sterrata, tutta curve, salite e discese, che a Dasà chiamavano “Via Reggia”.

Ricordo che nel 1946, quando avevo poco meno di cinque anni, ci andai per la prima volta, in occasione del matrimonio di mia cugina Antona con Vincenzo, poi emigrati in Australia.

Alloggiai con i miei genitori e la sorellina Mariuccia nella casa a due piani del nonno Nicola, di professione sarto, che non aveva acqua corrente né gabinetto allacciato ad una fognatura. L’acqua si andava a prendere alla fontana pubblica con anfore di terracotta di varie dimensioni: la “gozza”, il “gozzarieiu”, la “cortara”… Quelle più pesanti, le “fìmmane” del popolo se le caricavano sulla testa poggiandole su una “curuna”, uno strofinaccio arrotolato.

Dormivamo in letti con materassi riempiti di “frusche”, le foglie disseccate delle pannocchie di granoturco, che avevano come rete alcune tavole sistemate su cavalletti di ferro battuto.

Per lavarci usavamo una bacinella poggiata su un treppiede o una bagnarola con acqua riscaldata al fuoco di una cucina in muratura che funzionava a legna.

Per i bisogni c’era un pitale, posto dietro una tenda, il cui contenuto veniva ogni volta riversato in un secchio metallico, confinato in un balcone, che la sera una giovane nipote del nonno si incaricava di andare a svuotare in un torrente alla periferia del paese.

Per lavare i panni, le “fimmane” si recavano ad un lavatoio allestito sulla sponda di un ruscello.

Le strade del piccolo agglomerato urbano erano coperte da lastre irregolari di pietra grigio-scura, del tipo “basolato romano”, e bisognava percorrerle con accortezza per non inciampare mettendo i piedi ora su una pietra ora sull’altra.

Nei bassi di molte abitazioni, si allevavano maiali e galline. I primi venivano fatti uscire a prendere aria fuori della porta, legati ad una catena. Il pollame era libero di circolare per la via e di entrare e uscire di casa attraverso un foro circolare praticato nel legno del portone. Ovviamente, quegli animali emanavano un loro particolare “profumo”, che non disturbava gli abitanti del luogo abituati a respirarlo.

Sui balconi, si vedevano esposte al sole delle grandi ceste piatte con bozzoli di bachi da seta, di cui si praticava la coltivazione, o con fichi da essiccare come riserva di cibo per l’inverno.

C’era molta povertà, ma anche molta solidarietà tra la gente del luogo. Quando qualcuno aveva qualcosa di buono da mangiare in abbondanza, mandava un bambino o una bambina con un piatto o un cesto ad offrirne una parte a famiglie bisognose.

Ricordo, infine, che quando andavo in giro da solo per il paese, incontravo sempre qualche donna che mi domandava: “A bieju, chi cu si’ figghiu?”.

Nicola Bruni