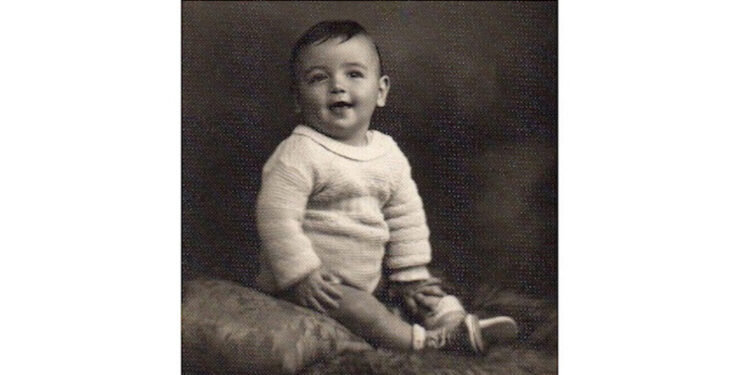

Sono stato fatto in casa, alla maniera antica. Nacqui nella camera da letto dei miei genitori, nove mesi dopo il loro matrimonio, alle tre di notte di domenica 26 ottobre 1941. Con l’aiuto di una levatrice e di una bacinella di acqua calda. Allora si usava così, e bisognava stare attenti a “non buttare il bambino con l’acqua sporca”.

“Venni alla luce”, di una lampadina, in un periodo buio: mentre l’Italia era in guerra e sottoposta alla dittatura fascista. Vigeva l’oscuramento notturno delle finestre e delle strade, per non fornire indicazioni ai bombardamenti aerei dei nemici. E tutta la città era illuminata solo dalla luna.

Uscito dalla pancia di mamma Stella, primogenito di tre figli, entrai nel mondo passando per un appartamentino di due camere, in affitto al nono piano di un palazzo di Via Licia a Roma, nei pressi della Porta Metronia delle Mura Aureliane.

A prendersi cura di me c’erano anche papà Peppino, maresciallo dell’Esercito impiegato al Ministero della Guerra, e la tata Caterina, un’amica intima della mamma, venuta dalla Calabria per aiutarla.

Qualche ora dopo, suonarono a festa le campane della vicina chiesa della Natività, per la solennità liturgica di Cristo Re, e la mamma interpretò quell’allegro scampanio come un buon augurio per la mia vita.

I miei genitori, calabresi del circondario di Vibo Valentia (l’antica colonia greca di Hipponion), mi chiamarono Nicola, come il nonno paterno, e mi fecero battezzare nella Basilica di San Pietro la vigilia di Natale del 1941.

Poi, il padrino del battesimo, Federico Giglio, definì così la mia identità culturale in un album di fotografie: Civis romanus, battezzato “ar Cupolone”, oriundo della Magna Grecia.

Io allora non potevo saperlo, ma erano i tempi cupi di “c’era una volta un re”, un pessimo re, e della dittatura di un Uomo Nero che si faceva chiamare Duce.

Ecco perché il mio primo certificato di nascita fu rilasciato, in data “7 novembre 1941 – Anno XX”, dal Governatorato di Roma, e non dal Comune che era stato abolito.

L’Uomo Nero si era già portato via alcuni milioni di italiani mandandoli in “guera” (come si diceva a Roma) contro “nemici” francesi, inglesi, greci e russi che non ci avevano fatto niente di male. Tra questi c’era Remo, il fratello di un mio vicino di casa, spedito a conquistare la Russia, dalla quale non sarebbe tornato più.

Sei settimane dopo il mio “arrivo in Italia”, l’Uomo Nero dichiarò “guera” anche agli italo-americani degli Stati Uniti.

Cominciai ad accorgermi di essere nato in un momento inopportuno, un anno e mezzo più tardi, quando suonava la sirena di allarme per i bombardamenti aerei sulla città di Roma, e con grande agitazione dovevamo scappare tutti nel rifugio sotterraneo scendendo di corsa venti rampe di scale.

Il mio palazzo fu risparmiato dalle bombe ma non dalla guerra, che vi fece irruzione quando, il 29 gennaio 1944, agenti tedeschi delle SS vennero ad arrestare il professor Gioacchino Gesmundo, militante nella Resistenza, che abitava al piano di sopra al mio e perciò aveva udito i miei primi vagiti.

Quel giorno in casa mia erano nascosti due miei cugini calabresi ventenni, Felice e Nicola, renitenti alla leva della Repubblica nazifascista di Salò, che tremavano insieme con miei genitori dalla paura.

Gesmundo fu poi torturato nel carcere di Via Tasso e fucilato il 24 marzo con altri 334 italiani alle Fosse Ardeatine.

In quel periodo, nella stessa Via Licia, il convento delle suore del Preziosissimo Sangue nascondeva alcune famiglie di ebrei, che si salvarono così dalla deportazione nei campi di sterminio.

Tra i rifugiati c’era l’ingegner Ferdinando Tagliacozzo, che ho conosciuto nel 1998: allora aveva solo cinque anni, e quando per la strada passavano i tedeschi andava a ficcarsi sotto il letto di una monaca.

Nicola Bruni